Мария в чёрно-белой комнате |

В 1982 году австралийский философ Фрэнк Джексон сформулировал мысленный эксперимент, названный им Комната Марии. Читателю предлагалось представить себе Марию, учёную, занимающуюся изучением физических свойств цвета и его влияния на мозг и поведение человека. Мария живет и работает в черно-белой комнате, глядя на мир исключительно через черно-белый же монитор. Как о самом цвете, так и о его влиянии на человека она знает все: длины световых волн, тонкости нейрофизиологических процессов, в ходе которых заряженные фотоны, преодолев систему цветных глазных фильтров и добравшись до внешнего слоя сетчатки передают сигналы рецепторам мозга и о том, что при этом происходит в самом мозге. Она знает, какие его участки ответственны за обработку поступающей зрительной информации и какую роль в жизни человека играет умение различать цвета. Мария может поведать благодарному слушателю историю возникновения у приматов такого специфичного зрения. И почему, например, все двуногие больше всего оттенков различают в зеленом спектре. Или почему закат - красный, а днем небо - синее. Почему, заметив на ветке сочное спелое яблоко человек уже знает, что видит именно яблоко. Каким образом память - выращенные в течении жизни колонии из нейронов - помогают человеку моментально распознавать уже виденные им когда-то предметы. И как молочная кислота, накапливающаяся в мышцах глаза помогает мозгу определять размеры этих предметов. И как обладание светочувствительными клетками разных типов дает человеку преимущество перед прочими млекопитающими - цветное зрение. В распоряжении Марии - вычислительные мощности и доступ к любым базам знаний, накопленным человечеством. Но все это - графики и таблицы, изображения, формулы и окружающие ее предметы - только черно-белого цвета. На последнем этапе эксперимента Мария выходит из комнаты. Фрэнк задается вопросом: очутившись снаружи и впервые увидев все краски мира собственными глазами, узнает ли Мария о цвете что-нибудь новое? Добавит ли что-нибудь к ее знаниям личный опыт - переживание цвета? Комната Все началось в далеком 2011-ом году, хотя теперь я уже не уверен. Может быть, это был и 2010-й. А ежели разобраться, то много раньше. Примерно в те незапамятные времена, когда мне, с одной стороны понравилось разглядывать карты, а с другой - мерять Землю ногами или колесами своего велосипеда. Велосипед случился, наверное, раньше. Задолго до первого своего знакомства со способами наглядного представления географической информации. Году эдак в 1980-ом, тогда еще совсем детский. А карты появились, стало быть, позже, может быть на военной кафедре в институте, с которой я по старинной советской традиции спер то, что плохо лежало, а мне при этом жуть как понравилось, удивительный инструмент - Курвиметр. Для тех, кто не знает, это такая машинка с колесиком, с помощью которой командиры измеряют расстояние на карте. Колесико ползет по бумаге и накручивает сантиметры. Сантиметры переводятся в метры и километры в соответствии с масштабом карты. Все просто. В эпоху, предшествовавшую появлению Google maps, полезность этого инструмента переоценить было сложно. А на военной кафедре их было… как у дурака фантиков или даже чуть больше. Мы брали их из коробки перед началом занятий по овладеванию навыками применения топографии в условиях, приближенным к боевым, а после сдавали обратно. Но за количеством никто не следил. Высшее образование я получал, когда на дворе вовсю уже правили бал безбашенные 90-е и по этой, как видно, причине былого порядка в армии уж не было. Вот так и вышло, что один из классических атрибутов образцового советского офицера благополучно осел вначале в моем кармане, а затем в числе прочего домашнего барахла. И хотя, как можно было бы догадаться, никакого практического применения он в моих жадных до бесхозного добра руках так не получил, все же по сей день я бережно храню этот реликт безвозвратно ушедшей эпохи бумажных генштабовских карт, кирзовых сапог, брезентовых рюкзаков и палаток. Сколько воды утекло, пролилось дождем и ушло в землю за эти годы. Сколько нужных, ненужных, напрасно приобретенных, памятных - своих и чужих - вещей было выброшено, потеряно и раздарено. Но курвиметр, как талисман, как хлебная крошка, связывающая меня с моим и нашим общим ламповым прошлым - один из немногих переживших десятилетия артефактов. А карты, как паруса Крузенштерна с каких-то там пор замаячили в моей голове, маня в неизвестные дали обещаниями новых земель, дорог, впечатлений. С наступлением новой эпохи, распространением интернета, социальных сетей и интерактивного инструментария способы поиска информации и разглядывания модели Земли изменились. А мечты остались все те же. Штирлиц Я по-прежнему мог часами засиживаться, склонившись над картой мира, рассматривая дороги, проселки, тропинки, пересекающие леса, поля и болота своей необъятной Родины, а совсем уже потеряв голову - мечтать же не вредно - и некоторого зарубежья. Редкие поездки с друзьями, приправленные непродолжительными походами по ближайшим чаще всего окрестностям, да рассказы незнакомых людей в блогосферах о совершаемых ими путешествиях подстегивали и без того неугасимую жажду странствий. Пора великих географических открытий к каждому приходит, видать, в свое время. У каждого она своя, персональная. Открытия - они такие вообще, всегда очень личные. Вот сейчас на Земле не осталось уже белых пятен, но это не отменяет того простого факта, что сам-то ты еще ни разу не прошел одиночный поход, не побывал на северном полюсе или, к примеру, ни разу в жизни не видел медведя в его естественной среде обитания. Или не ел мяса с ножа. Того же медведя. Ну, тушенка, разогретая на костре тоже неплохо, ежели в первый раз и в особенности, если разложен этот костер строго там, где не бывала еще нога человека. Пусть и только того человека, кто поедает эту тушенку, утомленный многочасовым переходом и вконец осчастливленный раскинувшимся вокруг неизведанным. А неизведанного - его всегда в разы больше, чем знакомого и привычного. К нашей взаимной с ним радости. Так вот, в 2010-ом примерно году я, не помню какими уже путями наткнулся на рассказ о поездке, размещенный на просторах интернетов любителями оригинального отдыха - путешествий по старым узкоколейным железным дорогам на сборно-разборной легкой советской дрезине под незатейливым обиходным названием Пионерка. Могу только гадать, по какой причине родилось это название, видимо из-за того, что дрезина эта проедет там, где не пройдут, не проедут другие. И судя по опубликованному рассказу, эта версия недалека от правды. Товарищи путешествовали по берегам Северной Двины на УАЗе, останавливаясь время от времени в тех населенных пунктах, от которых отходили в стороны сохранившиеся усы узкоколейки. Извлекали из недр УАЗа свою Пионерку, пересаживались на нее и продвигались теперь уже по железке настолько, насколько позволяло состояние данной дороги. Возвращались тем же путем, загружались обратно в машину и ехали к следующему участку. Долго ли, коротко ли, но доехала эта компания до Авнюги, ничем особенно не примечательного населенного пункта, если бы не одно обстоятельство - узкоколейка, начинающаяся отсюда заканчивается в Поперечке - небольшом сельском поселении на берегах реки Сойга. Впадает эта река в Северную Двину, а вытекает из озера, расположенного в четырех километрах юго-западнее Поперечки - Соозерского озера. Места эти - медвежий угол, страна бескрайних лесов и торфяных болот. Как, впрочем и весь Верхнетоемский район Архангельской области - северо-восточный сосед района Устьянского - края такого же нехоженого, обильно насыщенного лесами, холмами, озерцами, болотцами да речушками, в северной части которого уютно и основательно примостился ставший уже родным Акичкин Починок. На рассказ этот обратил я внимание по двум причинам. Во-первых, одна из ветвей узкоколейки, связывающей Авнюгу с Поперечкой через развилку уходит дальше на юго-запад и заканчивается на обширных лесозаготовительных делянках уже на самой границе с Устьянским районом. А именно, слегка на восток от дороги, ведущей от берега Устьи мимо озера Светик дальше на север, все к той же Сойге. А это значит, что узкоколейка эта - что-то вроде связующей, хотя и заброшенной и частично разобранной нити между двумя районами. А во-вторых, на Соозерском озере, как мы уже где-то слышали, стоит заброшенный монастырь, основанный еще в первой половине 17-го века. И жилой поселок при монастыре, до сих пор носящий название Соезерская Пустынь.

Статья породила помимо вполне обоснованной человеческой и, не побоюсь этого слова, профессиональной зависти серию изысканий сразу в двух направлениях. С одной стороны, хотелось побольше разузнать о монастыре и посмотреть, конечно, своими глазами. С другой, рассказ о смелом, необычайном путешествии по железной дороге захватил мое воображение. Прилагаемые фотографии самих путей, практически до незаметности заросших травой и мхами, избушек непонятного назначения, платформ-полустанков на пути следования поездов, развилок, мостов и разъездов, болотных участков, брошенной под открытым небом и ржавеющей лесозаготовительной и железнодорожной техники, а самое главное - леса, бесконечно великолепного осеннего леса, усиливали произведенное впечатление. Моментально и навсегда захотелось оказаться где-нибудь там же, рядом с этой дрезиной, услышать перестук ее колес, разделить с ребятами место у костра, табачок, соль и воду, или что они там тогда пили, вдохнуть запахи преющих мхов и мокрой листвы и зажевать это все куском ароматного черного хлеба. И, конечно, привезти своих фотографий.

География духа В самом сердце равностороннего треугольника, образованного с юга Северной железной дорогой, а именно ее участком, протянувшимся от Коноши до Урала, с северо-востока берегами реки Северная Двина, а с северо-запада федеральной трассой М8, русло Устьи - притока более крупной реки Ваги - делает неожиданный разворот и меняет направление своего течения на девяносто градусов. Издревле здесь, на излучине, на высоком северном берегу у места впадения в Устью ее маленького притока Верюги жили люди. И когда славяне, продвигаясь дальше на север в поисках вольной жизни пришли в том числе и в эти места, их уже занимали местные племена: Чудь заволоцкая. Потомки ассимилировавших народов заселяли новые земли, распахивали непроходимые прежде чащи и вели торговлю по рекам. Традиционная культура финно-угорских племен вытеснялась постепенно более развитой и напористой славянской культурой, - языками и верованиями, - оставляя свою специфику разве что в характерном северном говоре, памятниках, особенностях архитектуры. Хотя и сейчас еще можно услышать отголоски тех дремучих времен в изустных сказаниях, небылицах. Таких, как, например, предание об озере Светике, согласно которому озеро это, образовавшееся на месте провалившейся, ушедшей под воду деревни было поначалу местом неспокойным, так что даже ложиться спать на его берегах не советовалось - по ночам из озера выходила корова, от оставшейся где-то на дне, видно, деревни и можно было слышать странные голоса. И только когда местный священник освятил это озеро, оно успокоилось. И получило с тех пор название Святик. Во времена освоения севера, в том числе и Устьян народ расселялся преимущественно по рекам, а водный путь через Северную Двину использовали для выхода к самому Белому Морю. Лихие людишки сбивались в ватаги, да баловались грабежом, уволакивая награбленное в удаленные лесные укрывища, и господского гнева особенно не опасаясь. От царя далеко, как у Христа за пазухой. Да и попробуй их, поищи по лесам да болотам. Старики бают, что именно так и возникла когда-то Соезерская Пустынь - разбойники, устроившие себе убежище на берегах Соозерского озера в окружении обширных болот и укрытые от справедливого наказания и ближайших магистральных путей более, чем сотней километров извилистого течения реки Сойги остепенились, осели, оставили прежде лихой образ жизни. Не иначе, как опасаясь гнева Господнего. От него ведь нигде не укроешься. И вот, в 1616 году не заставило себя ждать и чудо: неизвестно откуда явилась в селении серебряная икона Троицы, в честь которой уже в 1619 году была поставлена малая часовня и крест. И не только по причине того, что икона так и не сгорела в пожарах, случавшихся не раз в строении, в котором она в то время хранилась, но еще и потому, что меж приходивших поклониться чудесной иконе странников все чаще стали происходить случаи избавления от всяческих мучивших их недугов. Страждущие в болезнех милости прошаху, то вскоре исцеления приимаху. Вскоре слава о чудотворной иконе распространилась и далеко за пределы Соозерья и уже в 1636 году возведен был на озере первый храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. А 1639 год называется в сохранившихся летописях годом основания Троицкой Соезерской мужской пустыни. Разбойники официально стали монахами. Что же до села Верюги (в наше время - Бестужево), то по преданию, именно на этом месте приблизительно в те же года, стало быть в первой половине 17-го века были обретены мощи самого, пожалуй, известного местночтимого святого Архангельской области, Прокопия Устьянского. Устья, по тем временам полноводная, судоходная подмывала год за годом берега и через Вагу и Северную Двину уносила дальше, к Северному ледовитому океану многочисленные свои находки. Но, то ли волею случая, а может быть и по промыслу Божьему неким весенним днем широко разлившиеся воды Устьи прибили к берегу льдину, а на льдине той - мощи в гробе затейливой работы, сплетенном наподобие колыбели из ивовых прутьев. В гробе обнаружилось тело, нетронутое тлением. Не только сам гроб, но и одежды усопшего и положение тела описывались позднее как нетипичные для обычаев данной местности, а источаемое им благоухание свидетельствовало о не подвергающейся сомнению святости. Потому выше на берегу, недалеко от места его обретения была воздвигнута и часовня в честь новоявленного святого, с поместившимися там же мощами. Начавшиеся вслед за этим чудесные исцеления среди паломников еще более уверили местных жителей в их первоначальном предположении. Вскоре, явившийся во сне благочестивому устьянскому земледельцу Савелию отрок повелел последнему изготовить себе новый гроб, сам назвал мерку и открыл свое имя - Прокопий, прибавив, что он - именно тот, чье тело недавно было обнаружено. Новый гроб пришелся Прокопию впору. И в срубленной заново церкви мощи выставлялись уже открытыми, неизменно продолжая удивлять прихожан благообразием и чудодейственной силой. Слава обретенного в Устьянах святого распространялась и в 1818-ом году было установлено повсеместное празднование его памяти, которое пришлось по новому стилю на 21 июля. Помимо церковного праздника с литургией, чтением акафиста Праведному Прокопию, крестным ходом, молебном в этот день в Бестужево проводилась ярмарка, на которую стекались тысячи людей со всей округи. Водным ли путем или пешим ли, по торговым ли делам, за чудом ли, от наказания, с покаянием, убегая от мира или в поисках вольной жизни, но век за веком тянется человек к русскому северу. Как часто на нашей земле возникновение тех или иных поселений, монастырей или просто поклонных мест связывают с явлением в этом месте чего-то необычайного, необъяснимого или с обретением какой-либо священной реликвии. Признавая как бы и намекая - смотрите, до чего благодатна наша земля - даже святые стремятся сюда попасть после смерти. Чудесами Господь зазывает, подает знаки, рассыпая хлебные крошки, что бы не заблудились души людские в лесу и пришли в нужное место. Как бы подсказывая - доброе это место, хорошее. И с этим трудно поспорить. До 1913-го года только наиболее значительных, выдающихся случаев исцеления среди паломников, пришедших прикоснуться к мощам праведного Прокопия было записано в нарочную книгу 44 штуки. А если к их исцеляющей силе и силе молитвы прибавить еще и чудодейственный лесной воздух, воду, целебные травы, ягоды, красоту, синеву неба... Богоборческие отряды в 1939 году предали огню останки святого, но места силы, как говорили в язычестве, - леса и поля, реки - остались. А главное - тишина. Такая, что по ночам, когда затихают все дневные звуки - голоса людей и собак, стук топора и скрип дверных петель, уши закладывает. Так может быть, только в такой тишине, когда все лишнее умолкает и можно услышать внутренний голос, голос со-вести. Так через молитву только от видимого к невидимому душа то дойти может. А разве же может быть духовная жизнь без внутренней тишины, а внутренняя тишина без тишины внешней? Может быть порядок в делах без порядка в голове и предметах? Правильно монахи удалились в самую глубь многокилометровых болот, в такие непроезжие дебри, что и в 21-ом веке немного найдется ужаленных искать дорогу в эти места. Эти трудности - дополнительная преграда на пути суеты, рвущейся из окружающего нас мира, а тишина, единение с самим собой и природой - награда в конце пути. И начало нового человека, единого, целого, не дробящего свою душу на мелочи. Ведь только такой человек может не растеряться и подойти ко встрече с нежданным, неведомым. Легенда Куда бы мы ни пошли - возвращаемся со стороны Сметаны Если от устья Верюги подняться вверх по течению километров этак на 12, то не поворачивая сразу на мост, на левую сторону от дороги, через поле, поднявшись на самую горку, можно увидеть деревню Илясово. Полное ее название - Андреев Починок и это первая из трех верюжских деревень. Следующая - Коромыслово, Акичкин Починок. Расположена на соседнем холме, на противоположном берегу Верюги. И, наконец, крайняя - Фомин Починок, прозванный в народе Сметаной. От Акичкино до Сметаны еще около четырех километров. Эта троица деревень - своего рода Последний Домашний Приют на пути странника, вознамерившегося пройти дальше на север от Устьи, форпост на границе с дикой природой, самое северное из обжитых мест в Устьянском районе. Дальше - тайга, бескрайнее хвойное море, пронизанное ручейками, речушками, обильно сдобренное торфяными болотами, ледниковыми озерцами с водой темно-чайного цвета, мшистыми пустошами. На иных из них, заболоченных - разнотравная хлюпающая трясина и жирная, густая грязь черного цвета, кочки, усыпанные брусникой и клюквой, паутина, пушица, росянки и мокрые корни растений, уходящие во влажную торфяную глубь - настоящую Кладовую Солнца. На других, высушенных песчаниками и летним зноем - шапки мхов нежно-зеленого цвета, хрупкие, ломкие и изящные, как кораллы, метровые муравейники, осыпавшиеся иголки и шишки. Грибы здесь часто растут прямо на мхах, едва цепляясь тонкими ножками за поросль сфагнума, ковром устилающего леса и болота. Сфагнум, к слову сказать, тут повсюду. Он затягивает озерные берега, постепенно превращая таковые в болота, оставляя лишь небольшие окошки - незначительные пространства все еще открытой воды, как правило строго посередине. Он нарастает год за годом сверху и отмирает снизу, слеживаясь, сминаясь в плотную массу, которая под давлением слоя новых мхов и воды становится торфом, отчего вода в здешних болотах, равно как и в реках, берущих из них начало непередаваемо вкусная, а чай, заваренный на такой воде не нуждается в специальной заварке - профильтровать как следует воду, набранную в прямо в болоте, избавив ее от плавающих в ней частичек мха просто-напросто невозможно. Вот и получается, что такое устройство природы не только одаряет человека богатствами в промышленном смысле, но и предоставляет все необходимое путешественнику: насыщенную питательными веществами, вкусную воду, рыбу, грибы, ягоды. Так, что отправившись в лес о пропитании можно особенно не беспокоиться и воду с собой не тащить, а постель, выстеленная поверх мягких кочек густым еловым лапником вытянет за ночь всю усталость и с легкостью унесет в страну лесных ароматов и снов. Если правильно выбрать манеру движения, то для пеших походов такая дремучая мшистая местность представится весьма удобной - не нужно только прыгать по кочкам, рискуя сломать себе ноги в многочисленных, но невидимых провалах, ямках в корнях деревьев. И приноровившись к несуетливому, плавному ритму, оставляющему время на созерцание величавой окрестности, погруженного в тишину леса, с глубоким и ровным дыханием, вдумчиво выбирая дорогу по мягкой подстилке, можно пройти многие километры, врачуя самого себя на ходу радушно разбросанными тут и там ягодами - яркой хрустящей брусникой, сочной черникой, терпкой, хотя и редкой морошкой - да влажной лесной атмосферой. А хождение босиком по пружинящему растительному матрасу торфяного болота снимает усталость с натруженных ног, наполняет новыми силами. Дороги здесь, как и реки переплетаются самым причудливым образом. Большая их часть проложена и используется для вырубки и вывоза леса. По некоторым другим крестьяне в советские еще времена вывозили сено с покосов - колхозные поля засевались, вокруг деревень сена всем не хватало, вот и находили полянки в лесу и там косили. Прорублены были когда то и просеки, но сегодня чаще всего их можно опознать разве что по потемневшим, заросшим квартальным столбам и верхушкам деревьев. Да еще по тому, что юные елки, по неведомым каким-то причинам именно на старых просеках разрастаются как-то особенно плотно и весело. Аккуратненько по колее. Так что, это верный признак - если в лесу видишь особо плотные заросли ельника, вытянувшиеся по линейке - скорее всего здесь и была раньше просека. Соваться в такие заросли не имеет особого смысла, и как правило путь в обход этих просек оказывается гораздо более легким, даже если идти приходится совсем без дороги, лишь краем глаза придерживаясь их направления. Впрочем, хватает в лесу и тропинок и среди них не найдется, пожалуй что, тупиковых и лишних - все они используются для дела - или ведут на болота, за ягодой или же, разливаясь в более накатанные и широкие, проезжие даже по летнему времени трассы, служат для сообщения между населенными пунктами. По легенде, верюжские Починки были основаны тремя беглыми то ли каторжниками, то ли разбойниками - Андреем, Фомой и Акимом около 250-ти лет тому назад. Оседлав три вершины соседствующих друг с другом холмов, эти деревенские выселки разрастались, окружая себя расчищаемыми от леса полями, число дворов все росло и росло, в годы советской власти построена была и дорога. Здесь были колхоз, молочная ферма и приличное поголовье коров. Молоко отвозили в Бестужево, на маслозавод. Пока в конце 90-х окончательно не развалился мост через Верюгу, транспортное сообщение было и со Сметаной - крайней деревней в Устьянском районе. Теперь одни лесовозные трассы соединяют его с соседним, Шенкурским районом, группа деревень в самой южной части которого - Монастырская, Носовская да Шахановка - отстоит (по прямой) от Сметаны на 25 километров. Да только по прямым здесь не ходят, а дорожная сеть зачастую представляет собой натуральную сетку, опоясывающую квадраты леса, которые как клетки шахматной доски ложатся направо - налево от основных магистралей, а углубляясь в квадраты, распускаются веером, как прожилки на листьях, расходятся в стороны следами трелевочников и прочей диковинной лесозаготовительной техники. Потому, когда смотришь на спутниковые фотографии, то видишь посреди темно-зеленых лесов участки чуть менее темные - старые, уже зарастающие выруба и квадраты совсем еще светлые - места недавней вырубки. Такими квадратами испещрена вся карта Архангельского Междуречья - угла, образованного Северной Двиной и ее притоком Вагой, по крайней мере в той ее северной части, что не захвачена еще сплошными болотами. И эти вырубки леса - хорошие ориентиры для путешественника, а дороги, их связывающие - единственный способ перемещения по обширной территории области, по крайней мере в летнее время. В такие-то вот места и тянет меня нелегкая год от года. Живая, текучая вязь темно-зеленых рек и притоков, прячущиеся под древесными кронами песочные извивы лесных дорог, смелые и решительные, почти что белого цвета росчерки открытых магистральных участков, темные лесные озера, пялящиеся на тебя своими округлыми дырами, провалами в другое пространство, пестрые шашечки вырубов, наглые, титанические мазки светло-зеленого - болота, словно пробы пера выжившего из ума великана, все это смеется, глядя с экрана, не стесняется своей первозданной силы, бескрайности, ухмыляется, ждет. И словно бы предлагает - приходи и бери. Ежели не побоишься. Задумаешь и не отступишь. Не уходит из головы, очаровывает. Подобно Марии из комнаты несчетное множество раз пробегал я глазами по этим дорогам, надеясь понять по их усталости, хватит ли у меня сил на практике проехать эти участки, оценивая расстояние линейкой, планируя, примеряясь, чертя на карте маршруты. Проходя, проезжая путь мысленно. В воображении моем рисовались то пыльные накатанные дороги, то влажные, комариные тропы, то жар и скорость велосипедной поездки, то неторопливость и планомерность пешего перехода с ночевками у костра, тушенкой и хлебом. У каждого из вариантов были свои преимущества. Веломаршрут можно было прокладывать только по хорошим дорогам, зато и расстояние заложить большее. Пеший способ перемещения требовал большего времени, но зато и нести на себе вещи было бы как-то привычнее, чем везти их на велосипеде, и проходить такой маршрут мог бы такими местами, в которые колесному транспорту путь заказан. Да и доставка велосипеда туда и обратно - вопрос отдельный. Человек с одним рюкзаком все-таки гораздо мобильнее. И все же надежда добраться самостоятельно и за обозримое время в Соезерскую пустынь взяла на какое-то время верх над остальными моими надеждами и поэтому в августе 2016 года стрелка весов помялась, помаялась, встрепенулась, повела из стороны в сторону капризной своею головушкой, качнулась в последний раз и утвердительно успокоилась на отметке с надписью велосипед. Долгая дорога на север Жарким июльским вечером в лето 2016 года Чичик, мой товарищ и одноклассник (сетевой ник Iehuby) дописал свой рассказ про поездку на родину почтальона Тряпицына с целью половить, значит, рыбки, запостил сообщение об этом рассказе в Facebook и мы поспешили забраться в машину, чтобы поскорей улизнуть из столицы и на ночь глядя отправиться с запланированным в последний момент визитом в родимый уже Архангельский край. Ведомый, помимо известных планов желанием посетить расположенные по пути Кирилло-Белозерский монастырь и музей Дионисия в Ферапонтово, Серега предложил выезжать вечером. Нам светил дальний маршрут и приличный завиток по пути, поскольку Кириллов находится в стороне от торной дороги на север, федеральной трассы М8. Бонусы, получаемые засчет такого крюка, однако, обещали быть более, чем оправданными, а потому в первом часу ночи мы успешно отъехали. Отношение мое к многочасовому сидению в коробке размером где-то два на четыре, мягко говоря, не слишком уж положительное. Ни в какую не соглашаясь с общепринятой мудростью, сконцентрированной нашим народом в выражении Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, организм мой, оказавшийся в западне, запертый в автомобиле, раз и за разом выпадает в осадок, болеет и всячески не приемлет подобные методы провождения времени. Он начинает искать свободы и выхода, пространства, движения. Взгляд, вперенный вдаль, монотонная качка, шуршание колес по дороге и абсолютное, вынужденное безделие погружают мой мозг в какое-то отупевшее состояние, напоминающее чем-то похмелье, беспамятство. Держание рук и ног в неподвижности на прокрустовом ложе сиденья становится предметом специальных усилий и даже особый комфорт современных транспортных средств не в состоянии скрасить претерпеваемых мною мучений. И, что самое удивительное, нелюбовь эта не разделяется ни одним из моих знакомых, а неизбежно накатывающий тяжелый сон, в одном котором, как видно загипнотизированное дорогой сознание ищет хоть какого-то успокоения вызывает у водителя и попутчиков только улыбки, а порою и некоторые, не всегда немые вопросы. Составленый план движения проходил непроторенными еще путями в обход основных магистралей. Время мы, как и всегда коротали за разговорами, чтением смешных указателей, интересных названий поселков, разглядыванием карты, ожиданием нужного поворота, сетованием на отсутствие стабильной сотовой связи, разгрызанием сухариков и орешков, наблюдением за темнеющим поначалу, а после светлеющим горизонтом, попытками угадать время прибытия в ту или иную точку маршрута, моими попытками не уснуть, прослушиванием музыкальных треков. Выбор аудио- сопровождения, кстати, для меня всегда является предметом особого подспудного интереса. Никогда заранее не угадаешь, что же на этот раз захочет послушать водитель. Каким законам и факторам подчиняется этот выбор. Настроению или погоде, компании, времени суток, степени выспанности, видом за окном, наконец. И эволюция музыкальных вкусов, конечно. Для нас, например, по дороге на север лет десять назад много играла Алиса. Позже - Высоцкий. Теперь это чаще что-то спокойное, джазовое. Хотя и сегодня в эту идиллию, в этот респектабельный и интеллигентный, как нынешнее авто владельца, в этот размеренный фон запросто может ворваться внезапным наскоком бешеное сердцебиение Motorhead. Ночная ли пора стала тому виной, но по пути к Ферапонтово играло, кажется, тоже что-то спокойное. Прибытие в монастырь-крепость Кириллова пришлось аккуратно к открытию времени посещений. Побродив под стенами, полюбовавшись на уток и озеро мы добросовестно обошли галереи на стенах, многочисленные храмовые построения. Кириллов сегодня - музей. Таблички, разметка, сувенирные лавки и указатели, экскурсионные толпы намертво убивают ту особенную атмосферу, за которой приходишь в обитель. Так, что даже наличие большого, кажется, количества денег, выделяемых на реставрации и собираемых от той же самой музейной и прогулочной деятельности помогает сберечь конструктивное состояние памятника архитектуры и только. Со стенами, дверями и окнами с новыми деревянными рамами все здесь в полном порядке. Дух, к сожалению, выветрился. Посыпаны дорожки песком, выложены местами булыжниками и огорожены лентами. С запрещающими надписями, конечно. Задержались мы ненадолго. И в 10 часов утра были уже в Ферапонтово. Принявший постриг Ферапонт Белозерский, удалившись от мира и пришедши на север вместе с соратником, с другом Кириллом место для будущего монастыря выбрал не в пример удачней последнего. На горке, на берегу окруженного соснами озера в 1398 году положил он начало теперь уже всемирно известной обители. Первая деревянная церковь во славу Рождества Богородицы построена была разросшейся братией уже в 1409 году, но известен монастырь Ферапонта позднейшей, каменной версией. Именно в этом соборе в августе 1502 года работал над росписью один из самых известных русских иконописцев, Дионисий московский. Фрески, сотворенные его руками и руками его сыновей до сих пор украшают стены и внутренние поверхности куполов. Храмовый комплекс считается одним из наиболее сохранившихся среди церквей Русского Севера, а уникальная по своей красоте стенопись - единственной дошедшей до наших дней работой великого мастера. Каких-то 20 км по дороге отделяют один монастырь от другого. Небольшая, казалось бы разница. И огромная, если задуматься о той роли, что сыграли эти монастыри в русской истории. Кириллов - оплот православия, опора Московии, важнейший стратегический пункт в продвижении Московского государства на север, в вольные Новгородские земли, в Заволочье. Крепость, в Смутные Времена выдерживавшая многомесячные осады войск западных интервентов, символ и средоточие русской силы и веры. Меч в руках государства, которому не раз приходилось на деле отстаивать нашу с вами, его независимость. На долю же Ферпонтова выпало донести до нас Слово, высказанное в удивительных образах настенной росписи, обращенное к нам, потомкам тех русичей, пережившее те же страшные годы безвластия, бережно сохраняемое для нас реставраторами. В том числе и учениками 52-ой школы Москвы, между прочим. Простота без пестроты, лестница в небо, окошко в другую реальность, светлое и широкое - вот каково Ферапонтово. Возвышающееся на горке, на чистом, открытом месте. Не затоптанное ногами туристов, с теплыми солнечными коридорами, деревянными балками и желанием заломить шею повыше, за ради встречи со взглядом, обращающимся к тебе оттуда. Даже сувенирные лавки здесь расположены строго за стенами, у дороги. Кесарю - кесарево. Мы с неохотой покинули это место. Но как и 600 с лишним лет тому назад московских монахов дорога звала нас дальше на север, а время уже приближалось к полудню. Захватив с собой фотографии и набор глиняных чарок работы местных ремесленников, мы уже после 12 часов дня проехали Вологду и к восьми часам вечера были в Акичкино. А впечатление, полученное в Ферапонтове стало еще одной драгоценной жемчужиной, нанизанной на ниточку памяти с отметиной август, 2016-й. Родом из детства Опять скрипит потертое седло и ветер холодит былую рану Отношения наши с великом начали складываться в весьма раннем возрасте. И это не было даже вопросом выбора. Просто все школьники и дошкольники в моем детстве катались летом на велосипедах. Это не обсуждалось. Все мечтали о велосипедах. Как, например, о рыбной ловле, поездках за ягодами и грибами, миниатюрной железной дороге, лыжах с пластиковым покрытием или хорошей хоккейной клюшке. Во время летних каникул я, как выкатывался утром на велосипеде, так только вечером и возвращался. Иногда с перерывами на забежать - молока - выпить. И сразу обратно. Что мы делали весь день на велосипедах? Сейчас даже и не соображу. Да все. Мы просто с них не слезали. По вечерам во время школьных каникул показывали интересные фильмы и к 19:30 приходилось возвращаться домой. А так бы, наверное, в темноте возвращались. Это были бесконечные наматывания кругов по давно известным кварталам, полям, перелескам. А иногда и исследования новых земель. Тогда мир казался огромным и даже прилегающих территорий хватало, что бы устроить себе приключение. Да, масштабы были другие. Но главное, что с тех самых пор железный конь удобно и основательно прирос к пятой точке, стал продолжением собственных ног и привычным способом передвижения по планете. Иногда я даже не знаю, что для меня естественнее - перебирать ногами прям по земле или по железным платформам педалей. Движение-то, если задуматься, одно и то же. Особенно, когда идешь-едешь по пересеченной, скажем, корнями деревьев лесистой поверхности. Потихонечку-полегонечку, шаг за шагом.

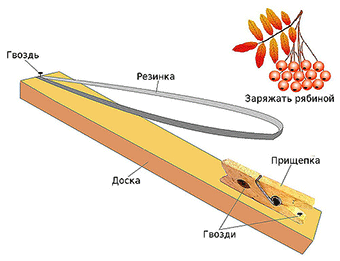

Если вас угораздило родиться и вырасти где-то среди бескрайних просторов, безусловно, великого, прекрасного и приятного, по крайней мере для счастливого детства, Союза Советских Республик, то наличие собственного колесного транспорта, когда вам только лет 9 успело исполниться, являлось для вас предметом особенной гордости и видимым атрибутом взросления. Пистолеты - игрушечные, настоящие есть только у любимых героев экрана. Шпага, конечно же, деревянная, вырезанная из куста, растущего где-нибудь в овраге, за школой. Окоренная, с гардой из пластмассовой крышки для банки, в которых обычно заготавливают на зиму варенье. Крышка выклянчена у бабушки, в ней проделана дырочка, - не слишком большая, что б не соскальзывала, - вуаля! Самодельная гарда нанизана на клинок и отныне бережет твою руку, крепко сжимающую безжалостную к врагам Короны холодную, верную сталь. То есть, дерево. Теперь берегитесь, канальи. И не до конца возведенные стены полузаброшенных многоэтажек, детских садов и прочих классических долгостроев не так уж и отличаются от стен Ла Рошели, а неизбежные на стройке канавы - от средневековых крепостных рвов. И хотя очень грустно, что в очередной раз закончилась последняя серия Мушкетеров, впереди еще пара месяцев летних каникул, свобода, компания верных и близких товарищей, а в телепрограмме на следующую неделю - уже заветные Приключения Электроника и никаких тебе школьных уроков. И поэтому - взлетали и падали рубящие удары почти настоящей шпаги, прыжки переносили со стены на стену, липли волосы на вспотевшие лбы и встречала на следующий день еще одна беззаботная бесконечность. Советское детство. Мамы и бабушки не боялись выпускать нас на улицу. Специальных центров для развлечений в те времена еще не было, и поэтому ежедневные порции приключений на свои неуемные задницы нам, сорванцам младшего школьного возраста приходилось разыскивать самостоятельно. И мы их находили. Повсюду. Мир был полон загадок и нежданных открытий. И действительно, яма, выкопанная во дворе исчезнувшими сразу же по завершении таинственными строителями - не обычная яма, а скалодром, как сейчас бы сказали. V-образные скобы, согнутые из обшелушенных электродов, позаимствованных на стройке превращаются в скальные крючья, навешиваются пачкой на пояс, засовываются в карман и начинается восхождение. С самого дна, по отвесной стене из плотной коричневой глины. Потом крючья выдергиваются и все начинается заново. Тренировка на целый день. И рядом - опять же, товарищи. Не хуже, чем в Вертикали с Высоцким. И яма, что самое главное, не охраняется. Нет осуждения со стороны взрослых. Никому и в голову не приходит, что это небезопасно. Объекты строительства, надо сказать, для мальчишек середины 80-хх вообще являлись главным источником нескончаемых радостей. Источником электродов, находившим самое разнообразное применение, селитры, гудрона, мелкашек - строительных таких патронов, зловещих подвалов, крыш, коридоров. Мы обследовали эти подвалы, прыгали с крыши на крышу, рискуя свалиться с высоты этажей этак в десять, тащили, что плохо лежит, особенно если это что-нибудь взрывоопасное. Современные дети не знают, но если в бутылку из под шампанского налить немного воды, добавить селитры и закупорить поплотнее, то при ударе о бетонную, например, плиту такая бутылка взрывается не хуже тех, которыми отцы наши и деды поджигали немецкие танки на полях Великой Отечественной. А деревянная бочка с гудроном, забытая кем-то на поле полыхает как бешеная на протяжении многих часов и столб копоти в безветренную, как нарочно, погоду подымается так высоко, что кажется, все пожарники в городе его давно уже видят и скоро заявятся. Но ты все равно не уходишь, прикованный невероятным зрелищем катастрофы - жаркого красного пламени, исходящего плотными клубами черного дыма. Во время летних каникул мы катались в строительных люльках, на велосипедах, зимой - на коньках, весною - на льдинах, а когда мне было еще только 5 лет, я катался в кабине знакомого бульдозериста, пока тот работал, и таскал для него проволоку из дома, с целью починки сломанного механизма стеклоподъемника. Мы дружили с рабочими, а иногда стреляли по ним же рябиной из самодельных, конечно же, самострелов, скрываясь в спасительных зарослях и ощущая себя настоящими то ли разведчиками, то ли индейцами. Самострелы изготовлялись из дощечки и бельевой прищепки с резинкой. Это был простой, безотказный и убийственный метод, а зерна рябины в летнее время - твердые, как горох. Попадание таким снарядом нельзя назвать слишком приятным. А времени у нас, неуловимых мстителей, было достаточно и практиковались мы с парням на совесть. В нашем Сафонове, маленьком городке, в котором безоблачно протекало мое неторопливое детство, в середине 80-хх строек было навалом, тут же, в черте, располагался Стройбат и жителей Средней Азии, отбывающих срочную службу в рядах вооруженных сил СССР частенько можно было увидеть работающими на этих стройках, а иногда и бестрепетно загорающих где-нибудь на солнышке, под забором в непосредственной близости от вышеозначенной. И жители эти вдоволь наслушались моих незатейливых детских вопросов, рассказов, а иные из них сполна ощутили всю силу, всю славу оружия босоногого русского воинства - неспелой рябины.

Каждый ребенок завидует старшим, старается получить новый опыт, побыстрей повзрослеть. У взрослых, кажется, больше возможностей, они настоящие, самостоятельные и реальные. И тебя это желание настигает своим чередом, ты выходишь из школы, успеваешь сменить ряд занятий, мест жительства, многому научиться, пережить, перечувствовать и перемениться. Ты уделяешь все время работе, профессиональному росту. Чем серьезней - тем лучше. Все выше и глубже и ширше. А к 30-ти неожиданно понимаешь, что детство как-то слишком быстро закончилось и ты так же истово, как до сих пор стремился от него оторваться, начинаешь искать с ним новые связи. И это большая удача, когда эти связи появляются вовремя рядом, в виде детей, уже своих собственных и так получается, что как раз в то самое время, когда им приходит пора осваивать двухколесные велики, без мелких опциональных помощников, тебе уже становится мало семенить где-то сбоку, для поддержания и для подхвата, тебе уже хочется так же ехать, участвовать. Переосмыслить. Вернуться. Вспомнить внутреннего ребенка, передать ему управление. Отпустить погулять, ведь у него в кои-то веки появилась такая подходящая, замечательная компания. И ты отпускаешь, махнувши рукой на взросление, на личностный рост, на становление, на карьеру (слово-то какое дурацкое). Понимаешь, что играть со своими детьми, по новой исследовать мир, сверяясь с их взглядом, разделяя эмоции, знания, составляя общее с ними мнение, маленькими шагами осваивая пристрастия, перепроходя известные территории, разукрашивать глобус своей личной планеты, создавая собственный мир, новое языковое наречие - интереснее, чем изучать программирование, общаться с коллегами, сверстниками или просиживать на совещаниях. Ты меняешь свой график работы и в первую очередь становишься взрослым ребенком, старшим товарищем в играх и лишь во вторую - кормильцем и каким-то вынужденным специалистом. Ты получаешь как бы еще один шанс. Призовую игру. День проводишь с семьей, вечера - на работе. Казалось, кино уже кончилось и начались длинные титры. И тут терпеливому зрителю показывают продолжение - там, после титров, как выясняется - еще целый сиквел. И приквел. И еще одно продолжение. И так - насколько хватит фантазии. Потому что теперь уже все осознанно и ты, если захочешь, сможешь играть в эту игру бесконечно, переходя от уровня к уровню.

День первый – Мили здесь никем не меряны, — отозвался Колоброд. — До «Забытого Приюта» от Брыля день пути. А дальше… Разное говорят. Дорога туда странная. Когда идешь по ней, думаешь только о том, чтобы дойти. В милях её не считают. Ранний подъем утром 3 августа не принес облегчения. Плотно, надежно укрытое небо с подоткнутыми уголками без зазоров и трещинок насытилось влагой и тучами, пролилось на землю дождем, пропитало вчера еще по-летнему пыльное полотно грунтовой дороги миллионами мелких капель, превратив её в ленту чавкающей под подошвами, раскисающей манной каши и положив тем самым конец последним надеждам на легкое блиц-путешествие в Соезерскую Пустынь. Выполнимая, относительно простая задача на глазах превращалась в сумасбродную, безответственную затею так же, как твердая, прямая дорога - в реку из расползающегося песка, не оставляющего шансов на быстрое, уверенное передвижение. План путешествия, основанный по большей части на хорошем знании местности, природных условий и географии Устьянского края, собственных туристических навыках, спортивной форме и снаряжении, умении пользоваться навигационной техникой и комфортно чувствовать себя в условиях дикой природы базировался тем не менее и на некоторых допущениях, главными из которых являлись: А - Сухая погода В - Существование и проезжаемость всех выбранных по спутниковым снимкам дорог С - Существование регулярного движения поездов от ст. Поперечка до ст. Авнюга На тему дорог поподробнее: 1 Наличие пригодных для велосипеда дорог, связующих между собой недавно открытые вырубки на севере от Акичкино со Студенецкой лесовозной трассой, тянущейся с юга на север на восток от Сметаны. Вывоз леса из окрестностей Акичкино и болота Круглое начался недавно, всего год назад и полной уверенности в том, что новые кварталы уже связаны перемычками со старыми, более северными у меня не было. Да и дороги дорогам - рознь. Спокойно передвигаться на транспорте можно лишь по отсыпанной, укрепленной гатью дороге. Прочие же пригодны только для специальной тяжелой техники - тягачей и бульдозеров. Многие из них даже не всегда раскорчеваны. И в этом смысле даже свежим спутниковым снимкам верить можно только с некоторой осторожностью - отсыпанная, проезжаемая дорога в сухую погоду из космоса выглядит так же, как неотсыпанная. 2 Проезжаемость на велосипеде северными, относительно старыми вырубками, раскинувшимися между Студенецкою трассою и дорогой, идущей от поселка Глубокий на реку Целюгу. Кварталов там много, но снимки преимущественно старые и никто из нас ни разу там не бывал. Существует и еще более северная дорога, тянущаяся с запада на восток параллельно запланированному мною пути от пересечения Студенецкой дороги с рекой Куболой на западе до все той же Целюги на востоке. Этот более северный путь был пройден нашей компанией на УАЗе летом 2013 года и в его проходимости не существовало сомнений, однако прибегнуть к нему означало увеличить общее расстояние поездки десятка на 3 километров, а по времени я был весьма ограничен, т.к. прибыть в конечную точку маршрута было необходимо никак не позднее 17:40 пятницы, 5 августа, т.к. именно в это время из Поперечки отходит поезд на большую землю, в поселок Авнюга, расположенный на берегу Северной Двины, откуда уже я планировал ехать машиной до Котласа. Другого простого пути из Соозерья на Двину нет - проглядывается там любопытная одна дорога, идущая по северному берегу Сойги, но местами она не то исчезает под кронами высоких деревьев, не то совсем исчезает. Теоретически она существует, но я понимал, что времени и сил на ее исследование после прибытия в эти места из Акичкино у меня скорее всего не будет. И что при наличии регулярного железнодорожного сообщения местное население такой дорогой не пользуется, особенно в летнее время - я понимал тоже. Совсем плохим вариантом на случай отсутствия поезда мной рассматривалась обратная дорога в Устьянский район, через Глубокий в Бестужево, но он потребовал бы немало времени и усилий, не говоря уж о том, что не представлял бы собой никакого исследовательского интереса, так как этот маршрут много раз уже езжен, и в летнее и в зимнее время. Запасы продуктов на всю поездку, кстати, у меня тоже были весьма ограничены. Так что, кровь из носу, а нужно было обязательно поспевать к поезду, исследование же прочих дорог оставить на будущие поездки. 3 Путь от Целюги до Соезерска не вызывал особых сомнений, но сами мы проезжали там только зимой и не совсем до конца. Впрочем, на всю дистанцию у меня были заранее закачаны спутниковые снимки на телефоне и проставлены точки предполагаемых поворотов на навигаторе. И хотя, пользуясь двумя этими приборами и записывая параллельно маршрут я планировал избегать случайных ошибок и не тратить лишнее время на заведомо тупиковые усы и маршруты, уверенности в том, что сегодняшнее состояние дорог соответствует их виду со спутника на все сто процентов не было. Не всегда то, что хорошо выглядит на бумаге осуществимо на практике. И вот теперь, после такого неприятного поворота погоды на пункте А был поставлен окончательный жирный крестик, пункт B многократно усиливался вопиющим знаком вопроса, предательски вытекающим из предыдущего пункта, пункт C маячил же где-то далеко впереди, так как в условиях изменившихся первых двух пунктов становилось просто уже не до беспокойств из-за поезда. Другими словами, непосредственно в утро отъезда сложилась вдруг та ситуация, для обозначенья которой в русской традиции зарезервировано ёмкое слово жопа [6]. Лишь небольшую уверенность в благополучном достижении обжитых мест, могущих вывести меня в дальнейшем и к поезду в Котласе внушал официальный ответ, полученный мною от администрации муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район” на мой запрос расписания движения поезда Авнюга-Поперечка и отправленный им через форму на сайте. За что отдельное им человеческое спасибо. Справки ради добавлю, что по пути в Соезерск один из отворотов дороги ведет на старую вырубку, на которую с противоположного края, востока, приходит старенькая узкоколейка, фигурирующая в приведенном мной выше рассказе о путешествии на Пионерке. Приходит, да там и кончается. И по свидетельствам написавших рассказ, некоторая заброшенная железнодорожная и лесозаготовительная техника стоит на тех вырубах до сих пор. А самое главное, дорога эта - прямой пешеходный путь в Соезерск или дальше, на Авнюгу. Данная область Верхнетоемского района - тот же непаханый край для походов, что и Устьянский, но пробраться в него не так уж и много возможностей. Одна из них - узкоколейка. Есть еще грейдерная дорога, проходящая через Квазеньгу, Кидюгу и далее к Двине, в Черевково. От нее ответвляется отворотка, приходящая в том числе в Авнюгский Починок - глухомань почище Акичкино - а это уже совсем близко к узкоколейке. Проработать, пройти и замкнуть маршрут по этим дорогам - еще одна замечательная возможность увидать мир вблизи, войти в мир с собой и еще один шаг на пути возможных персональных открытий. Друзья отбывали до дому, мне предстояла главная часть путешествия. Как опоздавший на поезд еще какое-то время мнется, задумчиво глядя вдаль, лелея пустую надежду, не в силах поверить в совершенную им оплошность, так я еще до полудня слоняюсь по дому, окрестностям, периодически выходя на дорогу, глядя на небо в ожидании заветных просветов, напоминая самому себе персонажа известного анекдота: “Давайте закроем все окна, а потом снова откроем. Не поможет - выйдем все из машины, а потом опять сядем”. Но многократные входы в дом и выходы на крылечко не меняют унылой картины. Помогая консервировать базу на зиму, оттягивая до последнего переодевание, сборы и выезд ко 12-ти часам дня все же смиряюсь и понимаю, что ждать боле нечего и если решил все-таки ехать, пора уже выдвигаться. Путь же не близкий. И мне, по-хорошему, надо сегодня одолеть половину, неизвестно еще, что будет с погодой дальше. Да и Львович уже потихонечку нервничает. Всё-таки я идиот. В биологическом смысле. В систематике живых организмов я бы легко нашел себе подходящее место. Где-то в отряде безнадежно-помешанных, в семействе идиотов упорствующих. Принадлежность же к виду меняется в зависимости от погоды, времени года, текущего рода занятий. Только сейчас, оседлав велик я чувствую, как же не хочется ехать. Какой немыслимый, безрассудный план я составил. Дорога расползается под колесами, я с трудом забираюсь в первую горку, к Акичкино. В сознание все настойчивей толкается мысль развернуться и заранее признать поражение: объективные обстоятельства, погода подложила основательную свинью, никто не осудит. И только врожденное сумасбродство заставляет крутить педали, не менять направление. На глазах ошарашенной публики миную деревню и углубляюсь в лес по дороге, ведущей на новые вырубки. У местных праздник сегодня, в кои-то веки в их отдаленной губернии цирк - клоуны на колесах, в обтягивающих коротеньких шортах, легкомысленной маечке, обвешанные футуристической техникой. И все это под дождем, под хмурыми тучами. Явление редкое, тем более ценное. Враз окосевшие взгляды и задумчивые выражения лиц провожают промелькнувшее чудо и, вздохнув пару раз, возвращаются к повседневной работе. В сапогах, куртках, длинных штанах по погоде. Какой же я все-таки идиот. Выбираюсь на гать. Прыгать по бревнам не очень удобно. Затененный участок дороги, со всех сторон лес, он нависает верхушками высоких деревьев, препятствует движению воздуха. Канавы со стоячей водой, колейность местами, иногда приходится останавливаться и перетаскивать велик вручную. Здесь много глины. Этот настил сделали еще раньше, когда разрабатывали первую, ближайшую вырубку. Хотя само это направление существует давненько, вьётся неровною струйкой, приводит на Васькину просеку, которая тянется с запада на восток, к северу от Акичкино. Пересечение Васькиной просеки с этой лесною дорогой примечательно тем, что именно в этом месте летом 1994 года в ходе поисков заблудившегося учителя нашей школы, Игоря Рюриковича, мы с Егором просидели всю ночь, поддерживая костер, разогревая тушенку и перекрикиваясь со следующей опорной точкой, на которой дежурил Илюха Остренко, чуть дальше по просеке. В то время, пока Герасим с отдельным отрядом ходил где-то дальше на севере, возле Круглого в поисках потеряльцев. Огни мы разводили в надежде на то, что Рюрикович увидит их в глухой августовской ночи, ежели будет проходить где-то по лесу в поисках дома. Поиски тогда продолжались полные сутки и только на утро учитель самостоятельно вышел к школьному дому, причем с другой стороны. Но оборону мы продержали достойно и в уже утренних сумерках нас сняли с импровизированного места дежурства, скомандовали отбой и мы отправились спать на базу. Теперь от этого перекрестка начинается накатанная дорога к новым кварталам. Еще во время летних пробежек по этому направлению мною были замечено, что следы шин легковушек особенно хорошо накатали одну из отвороток, ведущих на запад южнее Круглого. Первую. Сами мы во время походов на Круглое поворачиваем обычно подальше, то есть на вторую. Сейчас, после дождя на этих продуваемых широких дорогах практически так же мокро, как и в лесу. Песок забивается в цепь и хрустит во время движения. Взятый с собой баллон со специальной смазкой практически бесполезен, чистить звезды и цепь - пустая затея, тут же снова все засоряется и намокает. Временами принимается накрапывать дождь, этакая мельчайшая пыль - то ли капает, то ли просто так висит в воздухе, подобно туману. Свинцовые тучи, серые сумерки посредь бела дня и ни малейшего ветра. Если я так и не выеду на Студенецкую трассу, придется позорно вернуться в Акичкино и думать, что делать дальше. В голове медленно зреет план Б - план бесславного возвращения в Костылево через Бестужево. Возможно, с задержкой где-нибудь по дороге. Повернув на первую отворотку двигаюсь прямо. Спустя какое-то время справа появляется поворот, ведущий на север. Это нужное мне направление. Разведанные мной еще летом окрестности Круглого не были состыкованы со старыми разработками ни в одном посещенном мной месте. Эта, не разведанная еще мною дорога может вывести на нужные мне северные кварталы. Если она, в отличие от других, состыкована. Если это действительно так, я существенно сэкономлю и мне не придется ехать до трассы еще около 5 км по прямой, а с учетом крюка на то, что бы потом вернуться обратно, чуть севернее, и всех 10 километров. Если она отсыпана, состыкована. Если… Желание срезать - двигатель глупости и прогресса. Окольный путь часто быстрее ведет к нужной цели. Неразведанная отворотка проходит обширными раскорчеванными территориями, вид которых в эту пасмурную погоду наводит на мысли о случившимся здесь апокалипсисе. Или о неудавшемся приземлении тарелки из соседней галактики. Наверное, так выглядел лес в местах падения Тунгусского метеорита. С другой стороны этой распаханной чаши - конец дороги, тупик, разворот в виде круга. Поругавшись немного на самонадеянность, ставлю отметку на карте (Тупик) и выбираюсь обратно. Следующий поворот предусмотрительно проезжаю. Очередной квартал, и уходит он так же на север и так же, наверное, не доведен до конца. Основная дорога спускается несколько вниз и еще дальше на запад. Да, понижение местности. Кстати, сейчас я уже проехал Сметану. Окружённая извивами Верюги, она осталась где-то на юге. Но сообщения с ней нет никакого - там сплошные леса. Накатанная грунтовка стремится уверенно вдаль и - о, чудо - выводит меня на Студенецкую трассу.

С этой точки уже, с этого поворота открывается как минимум две возможности - или двигаться по запланированному маршруту или в любой момент развернуться обратно, на юг, к Студенцу - а это прямая дорога на Костылево. По крайней мере, это известный и гарантированно проезжабельный вариант. Это неплохо. Потому что по-прежнему бродят по-прежнему хмурые тучи, все так же хрустит перемазанная трансмиссия и вымокшее седло безбожно скрепит, холодит заляпанную до самой банданы, отсыревшую пятую точку. Продолжая забрасывать за спину потоки воды, поворачиваю все же на север. Ехать по трассе попроще. Чувствуется утрамбованное лесовозами полотно. Эта трасса широкая - при желании здесь могут разъехаться две встречных машины. По пути встречается еще один поворот - на УЛК-шное охотохозяйство под названием Тушмино. Интересно, что там. Дорога довольно заметная, хотя на снимках ее и не видно. Вырубов, впрочем, там нет и скорее всего она тупиковая, и никем кроме охотников не используется. Проезжая в совокупности 6 км по трассе, достигаю таки своего поворота! Здесь указатель на 24, 25, 26 и 27 кварталы. Прямо на повороте - штабеля леса, приготовленные для отправки и особенная табличка, предупреждающая о том, что ты выезжаешь на технологическую дорогу, проезд по которой для грузового транспорта запрещен. Кроме того, который занят на вывозе леса, конечно. Здесь начинаются те самые выруба, которые мне так нужны - вот по этим дорогам я как раз и рассчитываю выскочить к Целюге. Кварталы раскинулись с запада на восток на многие километры и с одной стороны, то есть с запада к ним примыкает Студенецкая трасса, на которой я сейчас нахожусь, с востока - трасса идущая от Глубокого через Развилку вдоль Юмижа, мимо Целюги. Эта восточная трасса после моста и избушки на Целюге поворачивает снова на запад и проходя чуть посевернее вновь стыкуется с Студенецкой, образуя что-то вроде квадратика. По этой дороге мы в августе 2013 года путешествовали с компанией на УАЗе, надеясь проехать до Соезерска. Выбрали тогда неправильный путь, понадеявшись на спутниковые снимки и уперлись в провалившийся мост через Дьяков ручей, который впадает чуть позже все в тот же Юмиж. Отчаявшись попасть в Соезерск, мы вернулись на трассу и проехали через Целюгу вот этой самой северной перемычкой на Студенецкую трассу и дальше - на Стрелку, как здешний народ называет группку поселков еще дальше, за Кодимой - Монастырскую, Носовскую да Шахановку. Хороша эта северная перемычка! Накатанная и прямая. УАЗ, ведомый Андрюхой летел по этой дороге со скоростью ветра. Деньки тогда стояли погожие и путешествовать было одно удовольствие. Вот только сейчас мне эта дорога совсем походит - делать крюк, ехать еще дальше на север в такую погоду и увеличивать расстояние еще километров на 30 совершенно не хочется. И потому вся надежда на проходимость этой, вот, технологической трассы. Судя по снимкам, она должна быть хорошей, просто обязана. И тот факт, что невзирая на обстоятельства я до нее все же доехал внушает уверенность. А куда серьезнее сказывается на настроении, доставляет изрядную порцию оптимизма неожиданно разгулявшаяся погода! Стоило мне достичь поворота, как в клубящихся тучах появились разрывы, серую хмарь сорвало, разметало, раскинуло и мокрые бревна, листва на деревьях, блестящий от дождевой воды металл велика - все засверкало и заискрилось, заулыбалось на солнце. Жмурясь от удовольствия, глядя на яркое солнышко, решаю сделать первый привал, потешить себя питательными батончиками, гелем, теплом, радужными перспективами и запить эту радость водичкой. Ну, наконец-то. Впервые за сегодняшний день все приходит в порядок, становится на места и цель моего путешествия уже не кажется столь далекой, несбыточной. Привычная вера в собственное всемогущество накрывает меня с головой, распространяется окрест теплой аурой так, что даже песок на дороге становится суше. В какой же степени все живое зависит от погоды, однако.

Снарядившись опосля перекуса, разворачиваюсь к востоку. Если глянуть на карту, становится ясно, что вариантов движения к Целюгской трассе здесь два. А именно - от крупной развилки с карьером можно ехать либо на север, либо правее и далее мимо Юмижского болота практически. И та и другая дорога проходит расчищенными кварталами почти на всем своем протяжении. Восточная некоторое время идет нетронутым лесом, но так же выходит потом к вырубам. Очевидно, что обеими пользуются. По дороге к развилке встречается Кодима. Это верхнее её течение и здесь она такая же узкая и заросшая, как и чуть севернее, около Стрелки. По ширине уступает невеликой скромнице Верюге. Встречаются люди, однако, которые и по этой, вот, исчезающей речке умудряются путешествовать на байдарках и прочих плавсредствах. Правда, в весеннее, половодное время. Мы же бывали на ее берегах только летом. Однажды во время все той же поездки на Стрелку - останавливались на обед, в другой раз меня принесло на Кодиму в одиночестве - хотелось посмотреть на Шахановку и окрестности, посетить неизведанные территории. До Шахановки я в тот раз не добрался, половину пути проехал на лесовозах, но вернулся домой еще засветло. Хрупкие светло-зеленые мхи, устилающие песчаную местность, высокие сосны запомнились из этой поездки, случившейся в августе 2009-го года. И через 4 года ровнёхонько мы в расширившейся уже компании сидели на том самом месте, возвращаясь назад из Шахановки, открывали тушенку, резали хлеб, варили на костерке неизменную гречку и разливали по кружкам охлажденную в ледяной даже в летнее время реке Кодиме сорокаградусную прозрачную влагу. Жарились на горячем августовском солнцепёке, наслаждались речною прохладой, запахом леса, хлебом да солью и давно крепкосбитой компанией.

Хороша речка Кодима, хлебушек да застолья, но жанр нынешнего моего путешествия призывает меня двигаться дальше, оставляя за спиной ту дорогу, по которой мы три года назад возвращались в Акичкино. К слову сказать, здесь, на Кодиме есть избушка охотников. И, хотя печка в ней уже и разобрана, это отличный вариант для ночевки. К сожалению, мне ночевать еще слишком рано, время только недавно миновало полудень. Тут мне встречается первая и предпоследняя машина с людьми за все время двухдневной поездки. УАЗик проносится мимо, пока я расхаживаю вокруг избушки так быстро, что я не успеваю додумать мысль расспросить их о том, правильной ли дорогой я еду. Ну, да их ладно. Что это за исследование такое - с подсказками? Решение ехать южной дорогой приходит мгновенно, стоит добраться до развилки с карьером. Оттуда, из-за карьера доносится явственный шум каких-то дорожных, а может быть, лесоповальных работ. В самом карьере виднеется техника - то ли вагончики, то ли мобильные энергостанции на колесах, ярко-жёлтого цвета, вполне современного вида. Соваться вглубь этой деятельности, да еще по перепаханной глине не хочется, дорога же вправо выглядит более привлекательной и пустынной. Выбрав эту дорогу двигаюсь почти все время прямо. Здесь по пути дважды уходят направо, почти строго на юг две, видимо не до конца еще состыкованные отворотки. Первая, почти сразу же за карьером по идее стыкуется с тем поворотом, который я не стал проверять, двигаясь к трассе. Вторая - к тому самому Тупику, от которого мне пришлось развернуться обратно. Что же, и с этой стороны эти дороги не очень. Они не отсыпаны и проехать по ним можно было бы разве что на УАЗе в сухую погоду. Так что, жалеть, в общем-то, не о чем - пока что я еду единственно верной и самой короткой при этом дорогой. По пути почти не встречается вырубов. Либо они уже очень старые и заросшие. Первая образцовая вырубка неожиданно открывается слева - пространство, покрытое юной порослью, густо сдобренное подлеском с одиноко торчащими тут и там постаревшими ёлками да березами. Вырубка, проведенная по всем правилам, когда взрослые, возмужалые уже дерева оставляются в редком количестве, на рассев, на рассаду, что бы разлетающиеся по ветру семена сами бы засевали окружающие, освободившиеся территории и что бы лес, таким образом, вырастал через несколько лет заново там, где прошли только что люди с пилами и топорами. Что бы сказали на это защитники зеленой природы, затрудняюсь ответить, но по-моему это работает. И здесь, на севере часто приходится видеть, как не только лес, вырубленный лет десять назад заново создает непроходимые заросли, но и как распаханные некогда, при советской власти поля засеваются семенами окрестных, зачастую далеких лесов на глазах, за одно-полтора десятилетия. Так, к примеру, в Акичкино, на бывшем колхозном поле давно уже шумит смешанный лес и туда, куда местные жители еще в 90-хх ходили на сенокосы сейчас уже ходят исключительно за грибами да ягодой. Да, товарищи, но такой обсыпной земляники, как на поле в Акичкино я нигде, пожалуй, не видел. А в лесу, покрывающем это бывшее поле встречаются уже вполне зрелые березы и сосны. А на краю этой, вот, вырубки, что я сейчас проезжаю, выстроен неслабый навес, под которым по рассказам Осипова Алексея местный предприниматель Буторин, занимающийся в Устьянских краях заготовками принимал-потчевал неких важных гостей, демонстрируя следование этикету лесопромышленника.

Долго ли, коротко ли, но солнце начинает клониться к закату. Время давно уже послеобеденное и длинные тени перечерчивают дорогу. Подсохший песок ее верхнего слоя создает обманчивое впечатление твердого грунта. Но это неправда - под этим поверхностным слоем все так же насыщено влагой. Световой день предстоит еще длинный и разгулявшуюся погоду и это время надо использовать. До ближайшего поворота мне, судя по карте, осталось немного, но дальше - прямой длинный участок на север и от следующего поворота - единственная дорога до Целюгской трассы. Все просто. Ехать теперь несколько легче. Солнце играется с яркой, вымокшей зеленью, по небу тянутся разношерстные, рваные облака - расползающиеся колтуны серой ваты, многоглавые, белоснежные терема громоздятся в недосигаемой дали, чуть ниже под ними - затененная, лишенная света изнанка. Контрастируя с синевой неба уверенно тянется дальше и дальше рыжеватое полотно лесовозной дороги. Колеса наматывают на цепь многочисленные мелкие камешки, а я с восторгом останавливаюсь посмотреть на открывающийся вид очередного участка технологической трассы, в начале которого установлен столбец с указателем 42К.

С обеих сторон придвигается плотный кустарник. Обыкновенные на вырубах канавы вдоль насыпи здесь уже зарастают и сегодня из этих зарослей постоянно выпархивают куропатки, пролетают по-над дорогой и снова скрываются средь ветвей. Грунтовка тянется до самого горизонта, дикая и пустынная. Следы от шин на песке, да редкие птицы - вот и все мои спутники на этом пути. По краям рвов отцветают Люпины. На самой линии горизонта, в точке, в которую упирается трасса, торчит одинокое дерево - где-то там ожидается крутой разворот на 90 градусов и последний участок технологической перемычки, которая, я надеюсь, приведет меня к Целюгской трассе. И ежели оправдаются эти надежды, устрою-ка я перекус на том повороте. Привал! Наконец-то… Коли уж довела эта трасса нас с великом до этого поворота, то можно рассчитывать и на то, что и последний участок её окажется проезжабельным. А это значит, как минимум, что я выберусь на дорогу, ведущую в южном своем направлении до Бестужево. Рассчитывать будем, конечно, на лучшее, на северное ее направление. Но иметь за спиной запасной вариант все же не лишнее. Какое же наслаждение уронить облепленный грязью, отягощенный багажником велик прям на обочину, стащить мокрую от дождя и пота бандану, скинуть жесткие велосипедные туфли и походить босиком по мягкому мху, по траве да по лужам. Стоять, уперев руки в боки, глядя на медленно проплывающие облака, вертеть головой во все стороны, а то и просто, прикрыв ненадолго глаза, вбирать всей кожей, всем телом тепло и покой, тишину, разнотравие, растворенные запахи, легкое шевеление ветра и собственное, различимое в этом безмолвии, размеренное сердцебиение. И самое главное - не торопиться. А на данный момент я проехал уже 33 с половиною километра, однако. Немало. Имею право расслабиться, это хорошая скорость. Если так дело пойдет и дальше, у меня есть все шансы добраться до цели. Велосипед лежит на дороге и приходится отцеплять багажную сумку от самой рамки багажника, иначе копаться с его содержимом просто-таки неудобно. Замок сумки, изрядно забитый песком, перемешанным с глиной, сдвигается туго, приходится его предварительно чистить. Справившись с этой задачей, размещаюсь на лавочке под навесом, заботливо установленном здесь безымянными зодчими. Что на обед? Обойдемся без каши. По пути моя пища - пакетики с гелями и я не особенно голоден. Но посидеть не спеша и выпить горячего чая с какой-нибудь сладостью - хочется.

Взгромождаться обратно на велик после отдыха и горячего чая тяжко. Остывшие мышцы отказываются крутить педали и выталкивать увязающие колеса из этой все еще мягкой дороги. Местность впереди расстилается всхолмленная, с перепадами. Скатываться со свистом вниз по наклонной дороге приятно, но после приходится вновь взбираться на горку. Используя ускорение, вниз разгоняюсь до шестой или пятой, наверх забираться приходится на второй. И так раз за разом. В низинах - частые речки и я останавливаюсь на одной, с перекинутым через нее мостом, что бы пополнить запасы воды. Для воды я, кстати, использую всего три бутылки. Одна - на специальном креплении на раме и еще две стандартных с питьевой водой Шишкин Лес в самый раз умещаются в симметричных отсеках на поясной сумке Jack Wolfskin. Сумка удобно закреплена за спиной и в ней, помимо воды я везу еще гели, пакетики с кашей, батончики, ключи, документы. Объемная, около 3 литров, она - верх удобства и здорово разгружает заднюю багажную сумку.

Проезжаю 13 и 14-й кварталы еще пару горочек, поворотов и внезапно выскакиваю на дорогу, ведущую к Целюге. Конец технологической трассе, свершилось. Перекресток здесь, надо сказать, ого-го, очень даже внушает. Если дорога у меня за спиной, можно сказать, с односторонним движением, то эта трасса уже двухполосная. А самое главное, что я сюда все же доехал. Это уже совсем другой коленкор, другой край, направление. Окромя самого перекрестка обнаруживается и временное жилье человека, передвижной вагончик. В подобных вагонах, снабженных печками и полатями ночуют рабочие, занятые на лесных заготовках. Жилье примитивное, незатейливое и все-таки крыша над головой, как ни крути. В том числе с дверью. Дверь, кстати, запертая на какую-то проволочку, легко поддается и я с интересом осматриваю сей объект современной культуры. И размышляю невольно о том, что гораздо удобнее было бы ночевать в той избушке у Целюги. Но до нее еще 8 км, причем в противоположную сторону. Увеличивать и без того неизвестное расстояние вовсе не хочется, даже ради человеческого ночлега, время ехать еще позволяет и, воодушевленный успехом, решаюсь двигаться дальше и ехать, насколько получится, пока еще Солнце не село, пока… в общем, далее по обстоятельствам.

Погода стремительно портится и приближается к вечеру, серому и какому-то непроглядному. Трасса на этом участке освоена лесовозами и прилично накатана. Каменистая, с крупными, скользкими от влаги булыжниками. Для тяжелых прицепов, нагруженных лесом это неплохо, но для велика такая гребенка, похожая на стиральную доску - сущее наказание и мне приходится трястись еще какое-то время, мелко подпрыгивая и позвякивая снаряжением на голых камнях. Около десяти километров проходит прежде, чем я достигаю наконец-то развилки, нужного мне поворота на северо-восток, уходящего в соседний район, Верхнетоемский. Взгляд на юг - искушение. Двигаться дальше на север в эти мокрые сумерки, в неизвестность теперь уже кажется чистым безумием, а бегство в Бестужево - избавлением. Силы мои на исходе, а свежесть мысли отсутствует и только на одной автоматике я, помявшись, помаявшись снова взбираюсь на велик и продолжаю тупое свое продвижение к цели, выбравши правую отворотку. Приходится снова бороться с песчаной дорогой, с благодарностью вспоминая утрамбованность целюгской трассы. Атмосфера, даже сам воздух все больше сереют, становится зябко. Мышцы натружены и утратили свежесть, в голове крутится лишь мысль о ночлеге. И когда через пять километров я вдруг вижу по правую руку еще один деревянный вагончик, без сомнений сворачиваю и принимаюсь за его изучение. Назад 500/500 вперёд Волею или неволей, но мне приходится обустраиваться в неожиданном моем обиталище. Это дощатый вагончик на крепкой деревянной платформе и деревянных полозьях - внушительных размеров конструкции, которая одновременно является для него волокушей. Догадываюсь, что на этой платформе его перетаскивают с места на место. Платформа достаточно высока, более метра, и к ней приставлен дощатый настил, наподобие лесенки. Обстановка внутри, прямо скажем, спартанская - двухъярусные полати, стол, лавка и печка. В углу имеется что-то вроде буфета, с запасами в виде крупы, соли и чая, давно пришедшими в окончательную негодность. Но что наиболее для меня актуально - на полу рядом с печкой сложен небольшой запас наколотых дров. Предшественники мои, соблюдая неписаный закон таежного жителя оставили для будущих посетителей самое главное - немного продуктов и дров. Не страшно, что продукты испорчены, я рассчитываю на свои. Но дрова в эту сырую и пасмурную погоду, в особенности учитывая, что спальника у меня с собой не имеется - более, чем уместны. Здесь, посреди этой Богом, людьми забытой дороги я особенно остро ощущаю свое одиночество. В точке, одинаково удаленной от конца и начала. И достаточно удаленной. Более 50-ти км оставлено за спиной и примерно столько же предстоит мне назавтра. С достижением Целюгской лесовозки появляется и еще один вариант - бегство к югу, к Бестужево, до которого даже поменьше, наверное, километров 30. Погода, пошедшая было на лад и окрылявшая почти всю дорогу к вечеру снова испортилась, съёжилась, повисла недоброю влагой и бесцветными сумерками, заволокла небо тучами, а уши плотною ватой и в этом потускневшем безмолвии мне действительно кажется, что я - последний человек на Земле. Что в этом пустом, тихом мире просто не может быть чего-то еще, не может быть жизни, движения. Все замерло и здесь никто никогда не проедет. Не шелохнется сбитая ветка, не пролетит над дорогою птица. Следы узких шин нарушают однообразие песчаной дороги и только они - свидетельство присутствия человека. Дощатый вагон возвышается как инородное тело, как аномальный нарост на чистой бровке обочины. Когда и как он здесь очутился, почему был забыт и оставлен… Артефакт потустороннего мира, как я. Потому что мы - странные гости в этой действительности и смотримся здесь причудливо, неуместно. Тяжелое продвижение по мокрой крошке из камня лишь подтверждает такую догадку. В этой реальности нужны другие органы чувств и стремления, другой ритм жизни. Она медленно открывается, ее не захватишь нахрапом. Она прячется где-то под листьями, в воздухе, в скользких от влаги камнях, в неожиданно хрустнувшей ветке. И мой сбитый с толку, измотанный, оглушенный непрекращающейся тишиной организм теперь отправляется поближе ко сну, развешивает на просушку намокшие вещи, отгораживается от улицы тонкой дверкой и готовится принимать походную пищу - макароны с каким-то подобием мяса, приготовленные на огне. Пристанище мое размером 2 х 4 не поражает убранством. Велосипед притулился у задней стенки вагона - остывать, отмокать и набираться сил перед завтрашним испытанием, я же нежусь у печки, уже порядочно разогревшейся - пара поленьев и она уже пышет жаром так, что в помещении становится душновато и приходится открывать даже форточку. Да, здесь имеется форточка - небольшое оконце на противоположной стене, с поднимающейся кверху рамой. Дверь приходится прикрывать и привязывать проволокой - человеческий замок не придумали. Вещи сушатся на веревках, натянутых поперек комнатушки, снаряжение и продукты разложены по пустующим полкам и я разжигаю горелку, установленную на столе под оконцем. Это действительно напоминает плацкартный вагон, в котором ты сам - машинист, проводник и попутчик. Отвечаешь за отопление, стелешь постель, приготавливаешь кипяток и смотришь на улицу. Выбираешься иногда на платформу - отследить изменения. Правда, здесь ничего не меняется, как в известном стихотворении. Только света становится меньше и меньше. Сырость и влажные, непроглядные сумерки затуманивают дорогу. Впереди, в сотне метров - речушка, но даже в такой тишине ее вовсе не слышно. Макароны меж тем приготовились. Я расходую воду весьма экономно и мне не приходится идти даже за добавкой для чая. Одну половинку тарелки я применяю под что-то съестное, вторую - под кипяток на заварку. Расправившись с ужином, можно сидеть и неторопливо прихлебывать душистый, горячий напиток. С собой у меня достаточно сытных и калорийных батончиков, спешить сейчас некуда и вода от меня в двух шагах в изрядных количествах. И я не спешу, застываю в безвременьи, в потерянной точке на карте, которая, подобно порталу, завела меня в иное пространство, открыла путь иным ощущениям, да так и оставила, притворив за собою ворота. Медленно, медленно я склоняюсь ко сну, лишь где-то с краю сознания остается призрачное беспокойство из-за погоды, дороги и всех тех трудностей и препятствий, что поджидают меня назавтра.